[시사뉴스 이장혁 박상현 오승환 기자] 농협 조직 상층부에 새바람이 불고 있다.

새바람은 칼바람일지도 모른다.

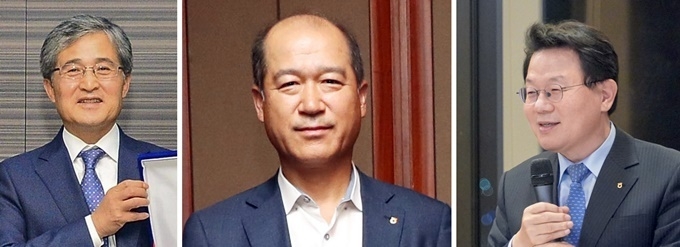

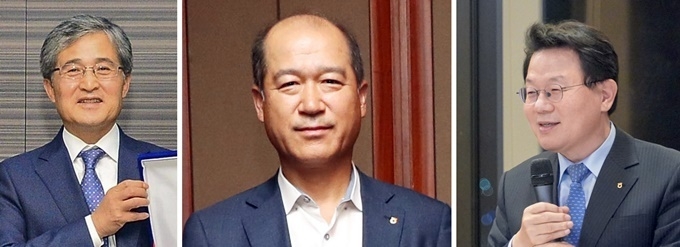

지난 1월 새로운 임기를 시작한 이대훈 농협은행장이 두 달 만에 사의를 표명했다.

갑작스럽지만 놀랄 일은 아니다.

1월 이성희 농협중앙회장이 취임하면서 범농협 경영진의 사임은 예견돼 왔다.

농협 역사상 첫 경기 출신 중앙회장의 출현으로 오랫동안 묵혀 온 농협개혁을 위해서도 인적쇄신은 불가피했다.

농협중앙회장은 4년단임제에 비상근 명예직이지만, 계열사 대표 인사권과 예산권, 감사권을 가진다.

하지만 기득권 세력이 오랫동안 영향력을 행사하면서 회장은 말 그대로 '명예직'에 불과했다.

회장이 아니라 상근부회장에게 권력이 집중돼 왔다.

이젠 달라졌다.

경기 출신 회장이 선출되자 기존 체제가 흔들리기 시작했다.

결국 '실세' 허식 농협중앙회 부회장이 사표를 내면서 이 신임회장의 인사권 발동에 탄력이 붙게 됐다.

이대훈 행장은 통상적 임기인 2년을 다 채우긴 했지만 더 하려 했었다.

지난해 12월 임원후보추천위원회에서 실적을 2배 이상 성장시킨 점 등을 인정받아 차기 행장 후보로 확정됐다.

3연임에 성공한 CEO는 범농협에서 처음이었다.

주주총회를 거쳐 올해 1월, 1년 임기가 시작됐다.

실세가 교체된 것이 사임의 결정적 이유였다.

다른 계열사 CEO의 줄사임 가능성이 아주 높다.

홍재은 농협생명 대표와 최창수 농협손해보험 대표도 사의를 밝혔다.

홍 대표는 지난해 말 연임에 성공해 2년차이고, 최 대표는 이번에 새로 선임됐었다.

김광수 농협금융지주 회장은 다음달 말 임기가 끝난다.

농협 조직은 오랜 세월 얼어붙어 있었다.

이번에 드러난 인사들은 빙산의 일각일 수 있다.